你想citywalk探索一下城市时,前面突然有人“吞云吐雾”,烟雾烟味随风“糊”你一脸……

当你城市骑行时,旁边骑电动车的大哥嘴里叼着一根烟,一闪而过后,留下浓浓的烟味冲向正在处于运动状态的你,被呛得费劲的你只能默默忍受。

这些边走边抽形成的二手烟雾,就是游烟。

而在有些地方,即便是室内场所,即便是贴了禁止抽烟的标识,仍有吸烟者无视规定抽烟,给其他人造成困扰和伤害。

近日,“上海对边走边吸烟的游烟族出手了”登上热搜,针对人群较多的重点场所,上海通过多举措进行“游烟”治理。不少网友热烈呼吁,早该全面禁止了,其他城市尤其一线城市也赶紧跟进。

热搜评论的背后,城市居民苦“游烟”久矣。为什么公众对“游烟”这么憎恶?上海率先禁止“游烟”,其他城市会跟着效仿吗?城市治理和居民生活之间、立法保障和公众自觉之间如何平衡,一声声呼吁全面禁止“游烟”的背后,如何考验城市的治理能力?

全国每年有10万人因二手烟死亡

我国是全球最大的烟草生产国与消费国。《中国吸烟危害健康报告2022》显示,我国有3.5亿烟民,占世界烟民总数近三分之一,成年男性中,超半数目前有吸烟习惯。世界上每3根烟中,就有1根由中国人消费。

吸烟对健康的危害极为严重。在我国,每年超100万人死于吸烟引发的疾病,平均每天死亡人数达3000人。若不采取有效措施,预计到2050年,该死亡人数将飙升至每年300万。

然而,吸烟的危害不仅仅局限于直接吸烟者,二手烟同样是不容忽视的健康杀手。依据中国疾控中心定义,二手烟是指吸烟者呼出的“主流”烟雾以及点燃的卷烟或其他有烟烟草制品排放到环境中的“侧流”烟雾。也就是说,你在公共场所遇到的所有“游烟”,都属于二手烟。

基于庞大的吸烟人口,目前我国有超过7亿人口都要被迫吸入二手烟,其中包括1.8亿儿童,他们每周至少有一天暴露于二手烟环境中。

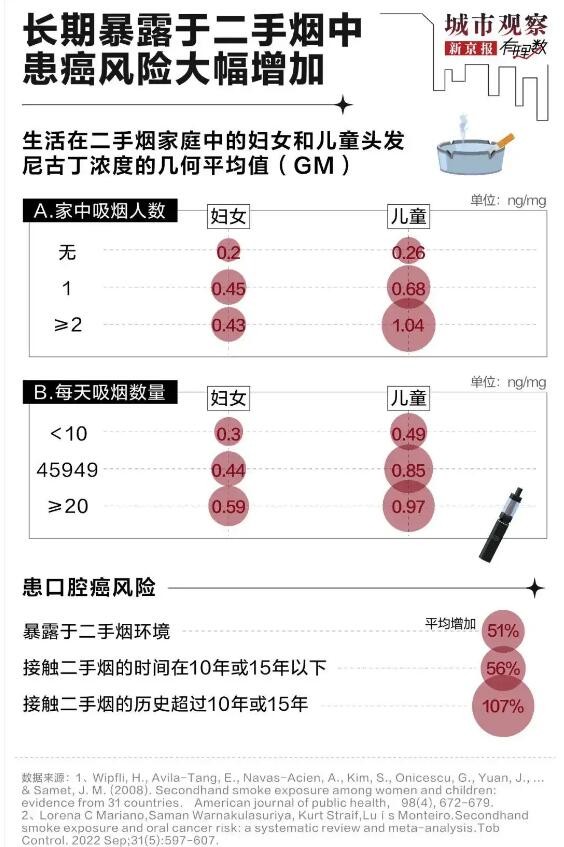

二手烟含有数百种已知有毒或致癌化学物质,其中致癌物至少有69种,且二手烟暴露不存在所谓安全水平,即使短时间接触也会危害人体健康,排风扇、空调等通风设备无法避免非吸烟者吸入二手烟。

《中国吸烟危害健康报告2020》显示,我国每年超10万非烟民因二手烟暴露死亡。众多研究已揭示二手烟对他人健康的危害。

2018年7月,发表在《TobaccoControl》的一项研究指出,孕妇接触二手烟会增加胎儿死亡、先天性畸形以及患呼吸道疾病的风险。

2019年发表于《ClinicalJournaloftheAmericanSocietyofNephrology》的一项针对韩国13万人的研究指出,接触二手烟会使人们患慢性肾脏病的风险增加40%以上。

同时,一项关于集结了荷兰、美国等多国科研团队的研究结果提出,与未接触二手烟的人相比,接触二手烟的人群患口腔癌的风险可能会高出51%,而如果接触二手烟的时间超过10年或15年,风险将翻倍。

所以,即使你不抽烟,你也会因为别人抽烟而罹患癌症或者死亡。这也是为什么公众对二手烟、“游烟”极力反对的重要原因。

公众苦公共场所抽烟久已

因为二手烟的暴露往往具有持续性和隐蔽性,很多人不知不觉就被动吸烟了。

2024年,上海市的一项调查结果显示,成人吸烟率已逐步下降至19.2%,但人群二手烟暴露率仍达47.6%,室内控烟状况不断向好,但室外二手烟情况却不容乐观。

该市万人“游烟”调查显示:近六成市民经常遭遇“游烟”(一周内遇到游烟≥3天),逾九成市民对“游烟”表示反感。市民普遍认为“游烟”不仅危害他人健康,二手烟中含有的有害物质会增加他人患癌风险等,还存在安全隐患,未熄灭的烟头可能引发火灾,同时影响市容环境,破坏城市形象,更严重影响出行体验。

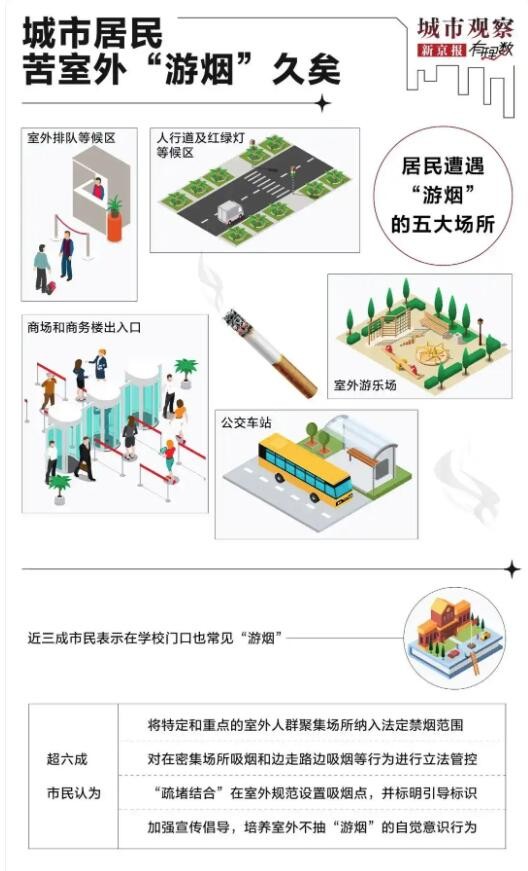

在上海市的调查中,市民经常遭遇“游烟”最多的前五位场所,正是室外排队等候区域(如景区、饭店、饮品店等)、人行道和路口红绿灯等候区域、室外游乐场、公交车站、商场及商务楼出入口。

而且令人担忧的是,近三成市民表示在学校门口也常见“游烟”,孩子们的健康成长环境受到威胁。

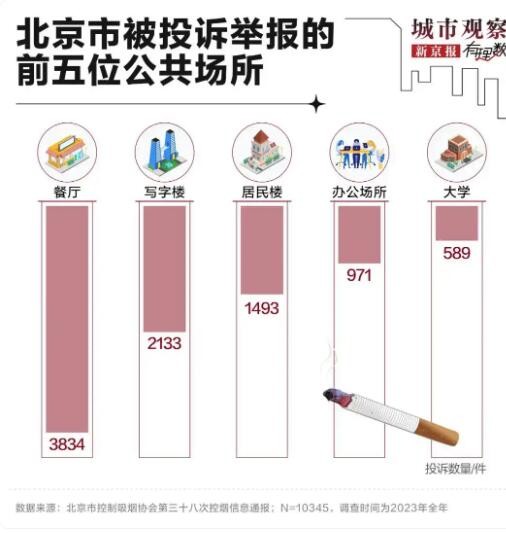

在北京,情况同样不容乐观。北京市控制吸烟协会第三十八次控烟信息通报数据显示,2023年全年,北京被投诉举报的公共场所中,餐厅、写字楼分别排在第一、第二位置。

很多地方明明张贴了禁止吸烟的标识,但仍有不少烟民视而不见“吞云吐雾”。尽管北京市明令禁止室内公共场所吸烟,可这些违规行为依旧屡禁不止。

面对公共场所抽烟行为,很多人选择隐忍。2025年3月,杭州一名女子在烧烤店用餐时,因其他顾客吸烟影响用餐体验,向服务员反映无果后自行上前劝阻。然而,当她就餐快要结束时,吸烟者再次点烟,女子拍摄视频留证,却遭抽烟男子指责侵犯隐私,随后多名吸烟男子围怼女子,称“不想闻烟味为什么要出来吃饭”。

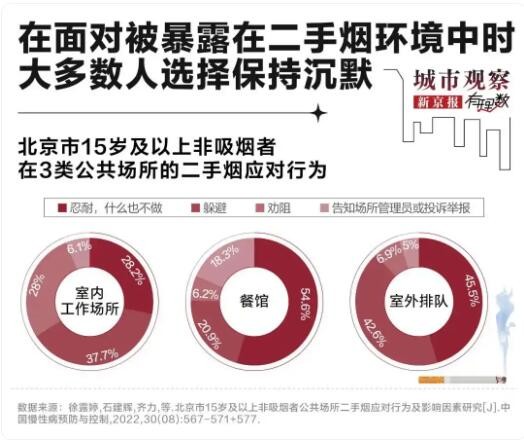

从这一事件可以看出,公众在劝阻吸烟时可能面临诸多阻碍。北京市15岁及以上非吸烟者在3类公共场所的二手烟应对行为数据也显示,在室内工作场所,有超过一半人选择躲避和忍耐,什么都不做。

在餐厅、室外排队等场所,这个比例达到70%和80%以上,大部分人或是出于对自身安危的考虑,或是抱着多一事不如少一事的心态,最终选择了沉默。

由此可见,公共场所吸烟问题亟待解决,仅仅依靠公众的自觉远远不够,还需要法律的强约束。只有通过法律明令禁止,加大对违规吸烟行为的处罚力度,同时加强对公共场所管理者的监管,督促其履行控烟职责,才能有效减少公共场所吸烟现象,保障广大市民的健康权益,营造一个清新、健康的公共环境。

城市立法执法亟须完善

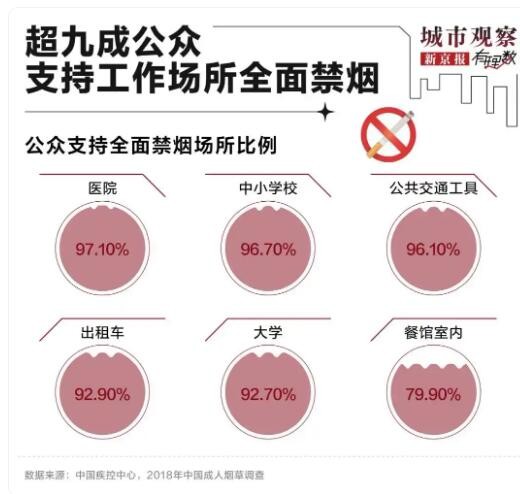

2018年中国疾控中心的调查结果,清晰地展现出公众对无烟环境的迫切需求。数据显示,高达90.9%的公众支持工作场所全面禁烟,这一比例充分彰显了民众强大的控烟意愿。

公众对于公共场所和室外吸烟行为的反对已形成广泛共识,无烟环境建设已成为社会发展的必然趋势。

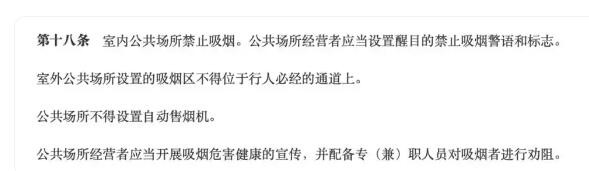

但目前我国没有统一的公共场所禁烟法令。2011年3月,原卫生部公布修订后的《公共场所卫生管理条例实施细则》中规定“室内公共场所禁止吸烟。公共场所经营者应当设置醒目的禁止吸烟警语和标志”。但该规定并没有一些强制执行措施,而且也没有相对应的惩戒措施。

▲来源于国家卫健委《公共场所卫生管理条例实施细则》

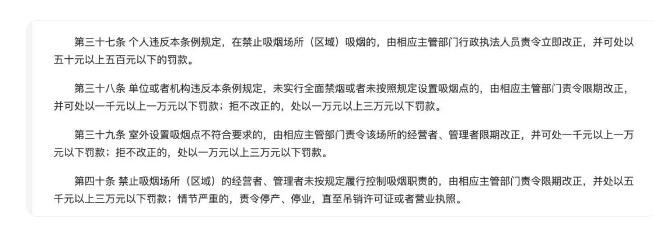

2014年,原国家卫生计生委曾向国务院报送过《公共场所控制吸烟条例(送审稿)》,其中第十一条规定多个公共场所的室外区域全面禁止吸烟,包括以未成年人为主要活动人群的公共场所的室外区域、高等学校的室外教学区域、公共交通工具的室外等候区域等等。

第三十七条、三十八条也设置了具体的惩戒措施。

这意味着,如果条例通过,我国在游烟治理方面将会有更统一、明确的法律依据。但时至今日,这一条例仍未正式出台。

▲内容来源于《《公共场所控制吸烟条例》

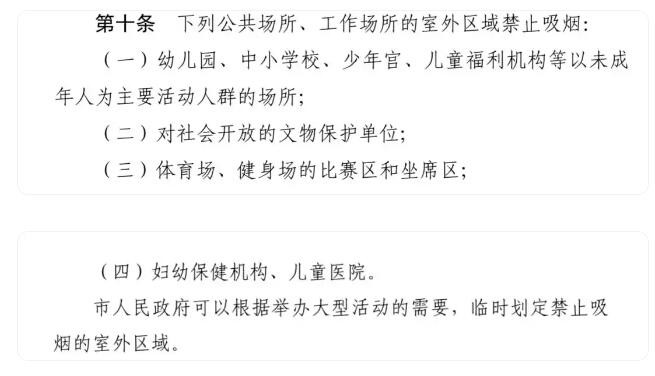

虽然全国范围内未出台统一的禁烟法令,但地方关于室内场所、公共场合的禁烟政策一直都有,比如早在2015年6月1日起,被称为北京“史上最严”的《北京市控制吸烟条例》开始施行,关于室外“游烟”,北京也在该《条例》中对特定的公共场所室外区域禁烟有明确规定。

▲内容来源于《《北京市控制吸烟条例》

该条例不仅规定公共场所、工作场所室内环境、室外排队等场合禁止吸烟,还对违规者制定了具体的惩戒措施,同时也设立了统一举报电话12320。

不过,新京报记者在实际探访中发现,北京部分室外区域也存在“游烟”情况,且部分市民认为只要是室外就可以抽烟,对哪些室外区域禁烟的认知,也存在“模糊地带”。

一些其他地方虽然也设置了禁烟的法律条文,但因为控烟权责缺乏统一,有关监管执法部门的规定较为复杂混乱,所以执行起来仍面临不少困难。

以西宁市2021年修订的《西宁市控制吸烟条例》为例,在执行层面涉及了卫生健康、教育、交通、市场监管、商务、公安等10余个主管部门,均被赋予对违反条例规定行为进行处罚的权限。譬如,吸烟行为若发生在各类学校内,归教育主管部门负责;大型商场、超市内,交给商务主管部门控制;宾馆内,则划入公安部门管理。

2019年通过的《武汉市控制吸烟条例》也出台过类似规定,10余个部门被列入控制吸烟工作的处罚主体名单。其中,吸烟行为若发生在机场、火车站内,由民航、铁路部门管理;文化场所、旅游景点内,则交由文化和旅游部门处罚。

如此,控烟工作远比表面冲突更加复杂,当前“单个部门对应单类社交场景”的执法划分模式,仍可能对公众,尤其是初来该城市的人,化解吸烟纠纷时造成一定障碍。

控烟专家们建议,应在特定区域增加执法力度,城市的《条例》并不是“天花板”,在严格执行的基础上,也应与时俱进进行修订,禁烟区域也应相应扩大。比如越来越多人使用电子烟,,而许多城市对电子烟使用场景的相关场景,并没有做出相应规定。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。