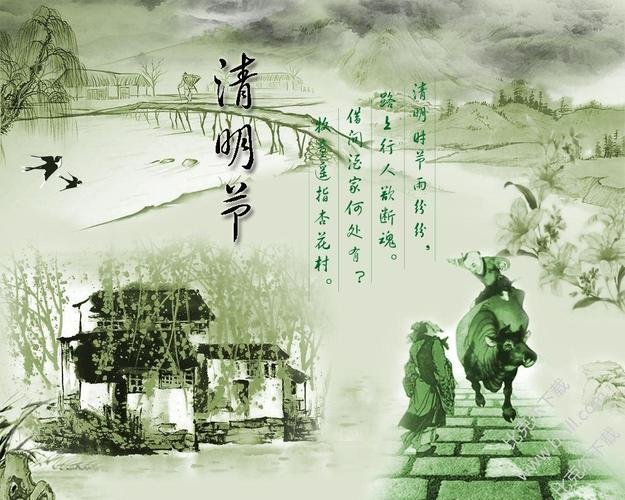

今年4月4日,迎来了我国的传统节日清明节。

清明节是我国农历的二十四节气之一。清明前后,全国气温转暖,万物萌发,天高气爽,清新明洁,故取名“清明”。古时,我国的绝大部分地区人去世后一般土葬在坟墓里,他的后人常在坟前坟后载种树木,既起保护作用,亦为纪念标志。时间长了,风吹雨打,坟地不免土壤流失,树木凋残。后人往往在清明前后去上坟,或称扫墓,给祖坟除草添土,点上香,烧点纸钱,放放鞭炮,既向先辈表示怀念之情,又希望故人给子孙后代予以保佑。另外一个目的是整修坟墓及其四周,割去杂草,补栽树木,久而久之,便成清明祭扫风俗。

至于清明扫墓习俗始于何时,一般的说法是在殷商时代就有了。

老年人们记忆中的,是唐玄宗曾下过一道“宣许”寒食上墓的敕令。由此以为唐玄宗的命令便是清明寒食扫墓民俗的始源,一些记载岁时民俗的著述也沿袭这一看法。其实,唐玄宗的这一敕令不过是对当时民间清明寒食上墓的一种认可,令中文字述及在发布这一命令之前“寒食上墓”就已经“浸以为俗”了。从现有的文献典籍上查考,我国民间清明上墓的习俗一直可上溯至西周。后来的考古发掘进一步证明,早在殷商时代即有了春天祭祀祖先的习俗。河南安阳殷墟的考古发现就证明了这一点。

邛崃人古称清明踏青上坟,过去的山里人会把柳条枝挿在房前屋后,上坟时折下柳条或野花编成圈儿戴在头上。节日前,还会吃粽子喝雄黄酒,说是可以避邪去风。大家族往往要举办清明会,谈家史之光荣,甚至续续家谱。

现在公墓里不准烧香放鞭炮了,人们就改成在坟前摆鲜花,届时墓区山上山下一片花的海洋,更显生气勃勃。喝雄黄酒等不卫生的习俗早已绝迹,更喜外出旅游和到周边农家乐聚聚。

注:图片来自网络。

|