陈先炳 蒲安庆

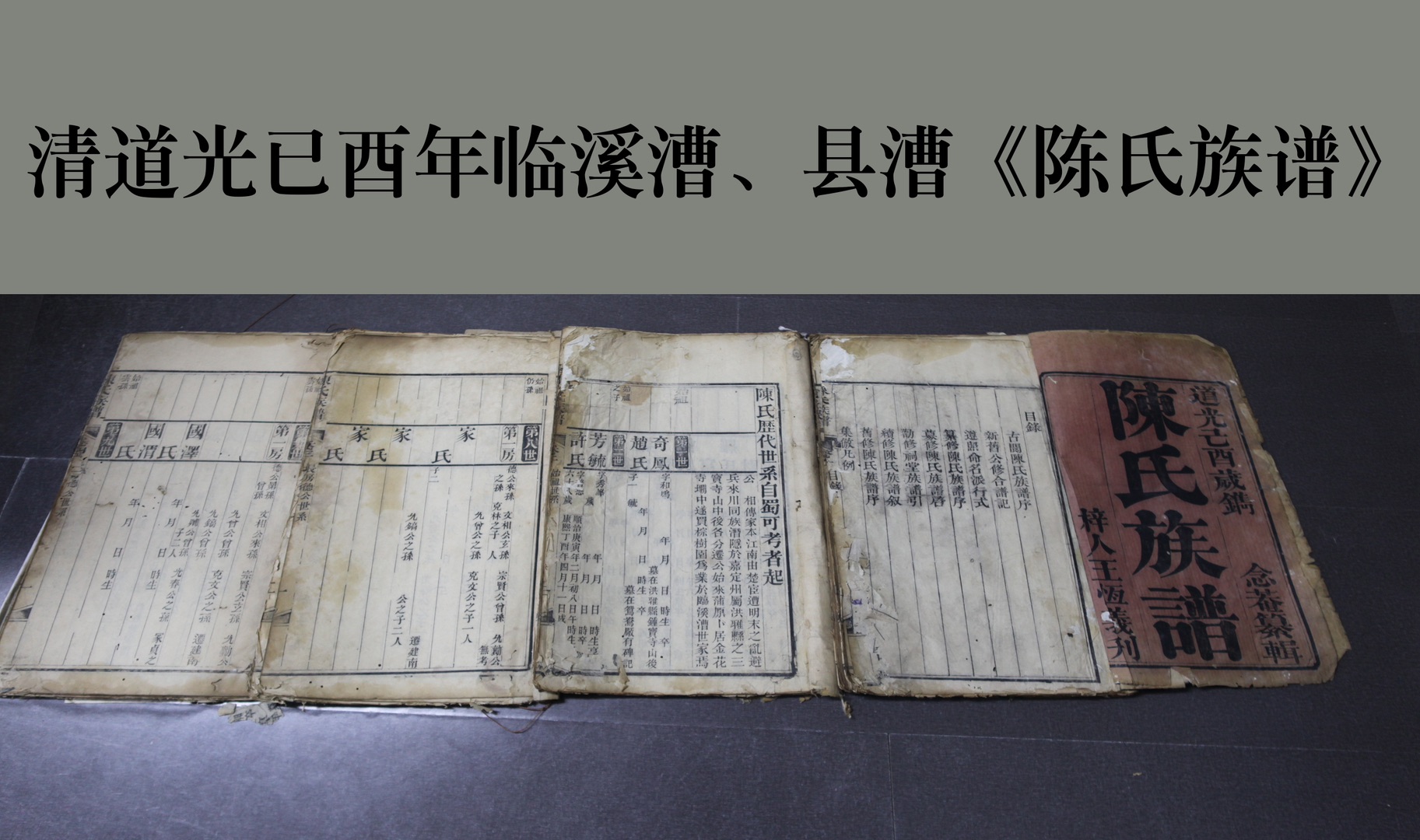

道光二十九年已酉年(公元1849年)陈氏家族七世祖光祖(念庵)编纂完成《陈氏族谱》(大家称为老族谱)。记述了我陈氏家族自明末入川,后来落籍临溪漕的史事,以及陈氏宗支世系,该族谱曾几经周折历时数载,经过两代人的努力才撰修完成,是吾族极为珍贵的精神财富。

旧时原版《陈氏族谱》编印完成,家家有之。但因历史变迁,历经了满清、民国、共和国,历时160余年。1949年解放,新中国成立之后,历经各项政治运动,尤其是1966年开始的史无前例的十年“文化大革命”,为躲避政治风险,人们不敢保留这些“四旧”的东西,因此《陈氏族谱》几乎散失殆尽,吾族面临世系记载断代之险。

1995年陈氏家族恢复清明会,就在这届陈氏清明大会上,陈肇全家拿出陈氏家族“族谱”的手抄本来。该书抄写字迹公整、清晰,族人见之甚喜,这是一本令今人惊异之书,是一本难得的珍贵资料,争相翻阅,爱不释手。翻看之余又心存遗憾。手抄本不全,仅手抄了族谱的一部份资料,没有世系宗支,陈氏的渊源,来龙去脉仍然理不清楚。

当时参加清明会七兄弟之一的心勋,亦在场观看,他胸有成竹地说道:“这个不是真东西。”说话当时本文作者陈先炳在场,觉得此人说话口气这么大,可能有什么来头,引起特别注意。他凭什么说手抄本不真?难道他见过真的?会后先炳请清明会领导肇钰、肇勋、先忠等人,找心勋兄弟交谈,开始他顾虑颇多,但几经动员,他才道出真情。原来他家保存有一套原版印刷版的老族谱《陈氏族谱》。该谱是他家祖上传下来的,历经朝代变更日久天长,仍保存完好。经清明会长肇钰等人动员说服,心勋几兄弟将他家世代珍藏的族谱奉献给了陈氏清明会,为陈氏家族查清宗支起到重大作用。

过去各家的族谱,大都是放在神龛的抽屉里珍藏,以备随时可以查阅。随着时代变迁,解放后,历经各种政治运动,尤其是文化大革命运动,横扫封(封建主义)、资(资本主义)、修(修正主义),族谱亦属于横扫之列,再说那个时代是“唯成份论”,对家庭、对个人要“查三代”,族谱上清楚地记载了陈氏全族人,及上几代人的官职。这关系到陈氏宗亲的若干个家庭及个人的政治生命和前途,一旦查出非同小可,故所以族谱是不能轻易拿出来的。为本家及族人家的安危,必须异常小心,深深藏匿,保证绝对安全。

该老族谱为陈氏家族八世祖家彩之后裔,心勋弟兄的曾祖肇伦、祖父先德、父泽金等人传下。解放后,为了避免政治运动的牵连,保存祖宗根脉,家人将族谱先用布精心包好,再用油布包裹防潮,挖开家里的泥土墙藏于其中,用泥土封好。这样藏匿一般是不容易被发现的,除非拆房子才会危及,几兄弟决心珍藏保护,任何情况都不得泄露机密,因此几十年来,这套珍贵的族谱得以保存下来。

而今,太平盛世,国泰民安,陈氏恢复了清明会,族人迫切希望寻根求源,查到自己是从陈氏的哪个宗支传下来的,自己的祖上究竟是谁,都想弄个明白。在清明会多次动员下,为了全族人之大计,陈心勋等四兄弟这时才放心地取出珍藏,兄弟几人,“舍生取义”,勇敢担当。于1995年向族人献出了这套珍藏多年的历史资料。

由于现代印刷技术先进,老族谱一经出现,于是纷纷复印,一时间老族谱在族人中广为流传。陈氏清明会为表彰陈氏七兄弟冒着巨大风险,保存陈氏文化精髓的大无畏精神,在陈氏恢复清明会的1996年第二届大会上,特别表扬和奖励了心勋、心全、心福、心贵弟兄,他们的义举,2014年二十届陈氏清明会,除了心勋、心全、心福、心贵外,心尧、心俊、心华也到场,共为七兄弟接受奖励。

陈氏清明会决定续编族谱,为筹备续写陈氏新族谱,决定由先炳担任续谱主编。先炳关心陈氏族谱之事,早就着手于有关资料查找收集。先炳在四川省图书馆,古籍资料馆查资料时,偶然发现目录上有《陈氏族谱》,兴奋不已。借出细看喜出望外,令人大吃一惊,该族谱竟然是我陈氏临溪漕、县漕族谱,与陈氏四兄弟珍藏族谱同出一处,该族谱比我们手里的族谱还要全,遗憾的是该书有多处已被虫蛀,看来该族谱在馆内珍藏已有多年了。然而该族谱是怎样被省图书馆收藏的这个问题,就连馆内学者专家彭主任等都说不清了。

先炳在省图书馆借阅《陈氏族谱》,该书共有五册,仔细阅读发现:第三册第九、十页的页眉处,用毛笔新添写有人名,在陈氏家族派行“家国肇先泽”中,“国”字辈:国铭、国崇;“肇”字辈:肇栋、肇书、肇林、肇可、肇富、肇钱、肇镜;“先”字辈:先梁、先辉、先荣、先涛。以及妻、媳、女的出生年月日,字迹工整,书写认真细致。据笔者先炳分析:能在该书页眉上添写字人名者,肯定是该页世系中的同是一家或同出一族。为何要添写呢?因编写老族谱的时间是道光已酉年,公元1849年,当时这些人还没有出生,不可能录入当时的世系表内。

在新编续谱查明:添写的这些人的名字,都是蒲江复兴陈坝,高河坎陈家爽之后代,现在还有人记得,其中如陈先涛(生于壬子年,公元1912年)是陈泽华之父;陈先辉(生于辛亥年公元1911年)是陈泽涵之父。至于添写时间,应从道光已酉(公元1849年)以后算起,共传“国、肇、先”三代约75年。因此,添写字的时间大约在民国二十五年(公元1936年)左右。

另外在该书页夹层中还发现有纸一页,是一篇用毛笔小楷写的祭文,笔迹与上述书写同为一人。其中一篇祭文是悼念兄长的,意思是:父母早逝,兄嫂如父母无微不至关照将其培育成人,为报兄恩,兄遗下的嫂和侄子等一并照看,望兄安息于“牯牛嘴”坟山;另一篇祭文是侄子祭叔父的,大意是:其父去世后,全由叔父教养成人,甚为感恩,叔父去世后安葬于“牯牛嘴”,周围是佃户所种的自己家的良田作陪,落款名陈萼楼。

经作者考证,陈萼楼之名不是族名,而是绰号,族中老人听说过陈萼楼之名,但在世系表中未能查实。从新添字迹和所叙之事可以明显看出,该族谱原为高河坎陈家所有。肯定地说上述《陈氏族谱》是吾陈氏家族高河坎世系中家爽、国崇之后代家中所珍藏。这些新添小字表明,添字者陈萼楼是个有心的文化人,文字用毛笔小楷,字迹书写工整。

从上述事实看,该族谱解放前还在高河坎陈家人手中,可是为何出现在四川省图书馆?这就无源可查了,只能靠笔者分析推理了。族人都知道族谱很珍贵,解放前陈氏有族谱存放在家的不少(笔者先炳亲眼见过自己家中珍藏的老族谱)。1949年末四川解放,这是一场大的政治变革。解放后农村又经历了减租、减押、清匪、反霸四大运动,以及天翻地覆的土地改革运动,之后又是轰轰烈烈的合作化、公社化运动,以及史无前例的文化大革命运动。族谱中记载有家族和家庭的关系情况,族人都怕受到诛连,殃及后代,不敢再保留而偷偷销毁。该族谱幸免于难,能保存留下来,说明持有者很有头脑,很有心计。

当时有没有可能被当成废旧书籍、废纸按废品卖掉,而被图书馆收集?似乎可能性不大,原因在于族谱共五卷,五卷皆齐全、保存完好;再说,四川省图书馆到偏远山区来收集废旧书籍可能性极小。那个时候个体收旧书报、收废品者几乎没有,即使收到了这些族谱书,一般也不懂得是何物,随便处置亦不会保留。那时候的省图书馆规模很小,亦无能力四处采集各类书籍,特别是像族谱一类的书籍,图书馆主动收集亦无可能。

因此,极有可能是陈国崇的后代中的有识之士,知道族谱的重要和珍贵,解放了,自己和族人都无法保存,知道图书馆尊重历史,不计较政治,因此将该族谱送至省图书馆保存最为妥当,故此《陈氏族谱》得以安身至今,而且将会久远被保护下去。珍贵的是该族谱最为完整,比我族四兄弟献出的族谱还要全,多出了“捐资部份”。

存世的两套《陈氏族谱》,一套由族人三代人“深挖洞”幸存下来;一套由族人瞒天过海送进“保护区”,借屋安身。可见,陈氏族人无论贫富,也无论知识高低,他们皆视族谱为生命,用尽智慧来留住自己的根,其用心本源于孝,殊途同归也。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。