来源 | 贝壳研究院

报告同时指出,当前我国存量居住服务者专业化、职业化水平不足,未来潜在增量服务者供给不足,培养机制与企业用人需求间严重脱节。我国服务者亟需终身学习机制以促转型。

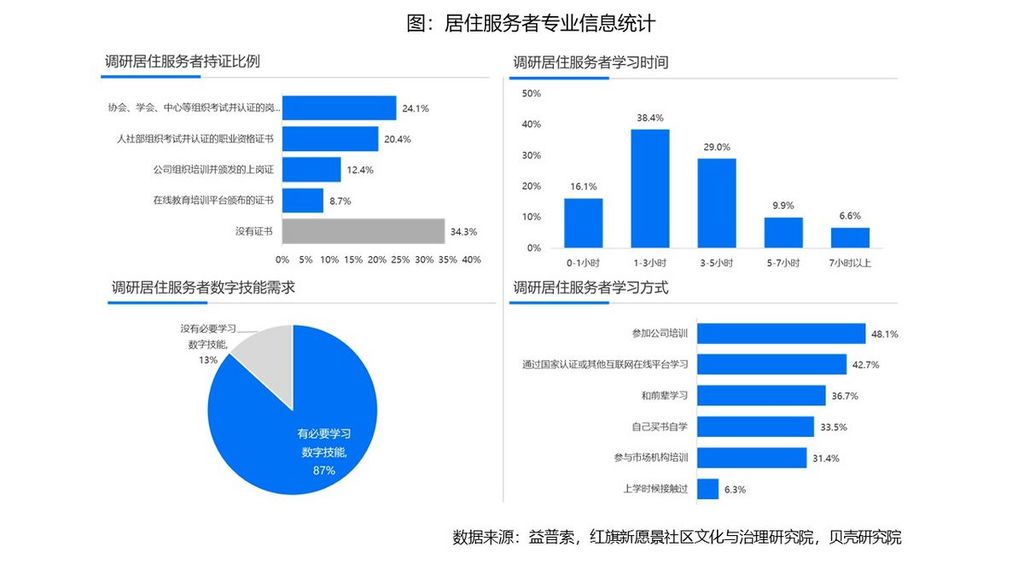

根据贝壳研究院与益普索、红旗新愿景社区文化与治理研究院的职业调查数据[2]表明,我国存量居住服务者的数字技能需求旺盛,且近半数服务者每周都投入3小时以上学习时间,但其大龄、低学历、跨行业流动等特性,制约了转型效果。

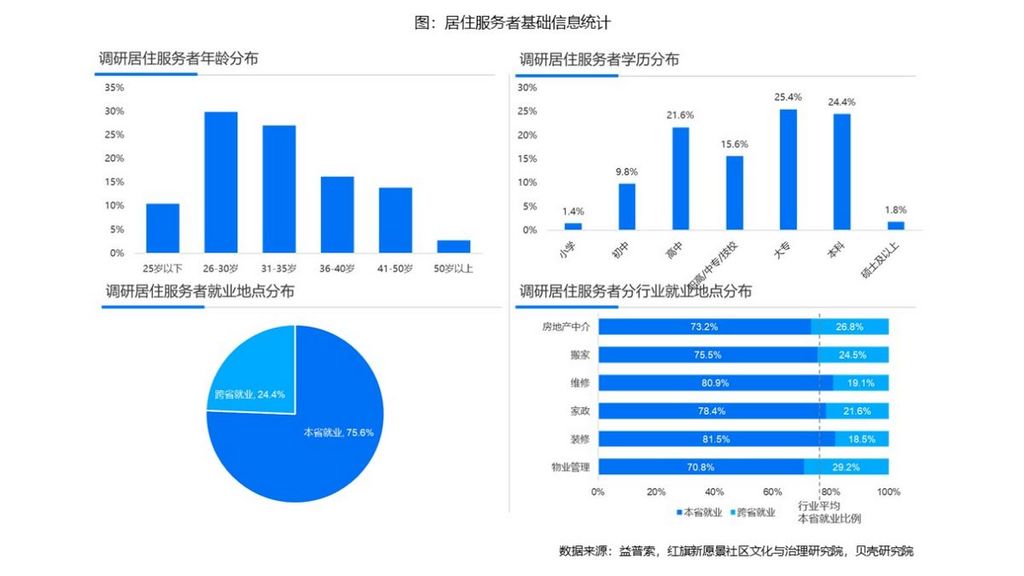

基础信息上,居住服务者总体具有低学历、同省本地就业特征。超1/3居住服务者年龄在35岁以上,而且近半数大专以下学历,本省就业占比超七成。

[2]贝壳研究院联合益普索、红旗新愿景社区文化与治理研究院开展的一项面向居住服务者的在线职业调查 ,回收有效样本10,828份,覆盖全国33个省、直辖市与自治区,278个城市。

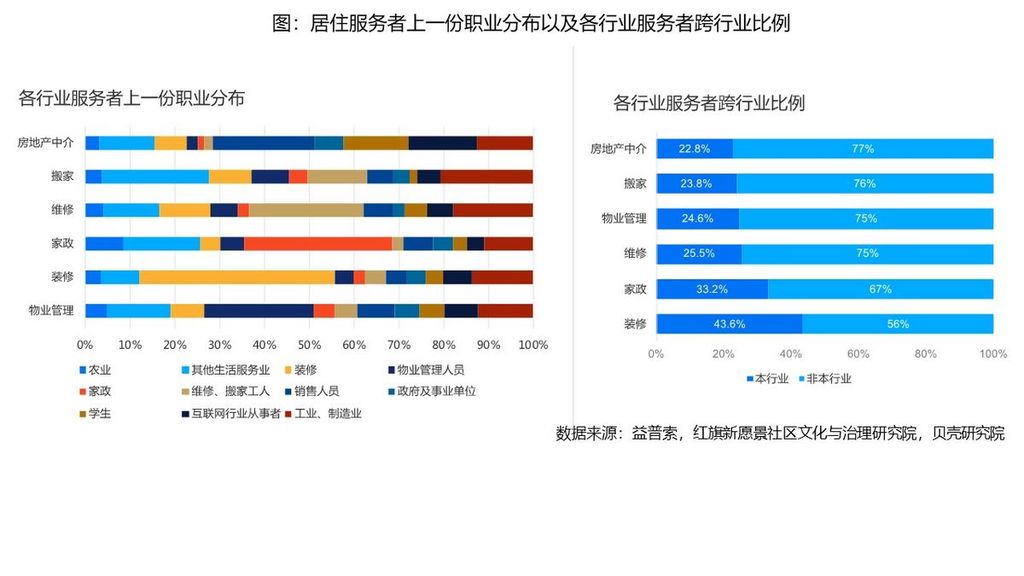

职业特征上,职业流动性强,跨行转业为主,更需职业培训上岗。调研结果显示,约18.5%服务者的上一份职业来自农业、工业和制造业,14%来自其他生活服务业,约49%为居住服务业内部流动。此外,近七成服务者跨行业就业。

专业性上,专业门槛低、底子薄、数字技能需求旺盛。超三成服务者无证就业,但近半数服务者每周学习专业知识超三小时。技术趋势影响下,近九成服务者有数字技能学习需求;但学习主动意识较弱,依赖公司培训提升技能这一比例近50%。

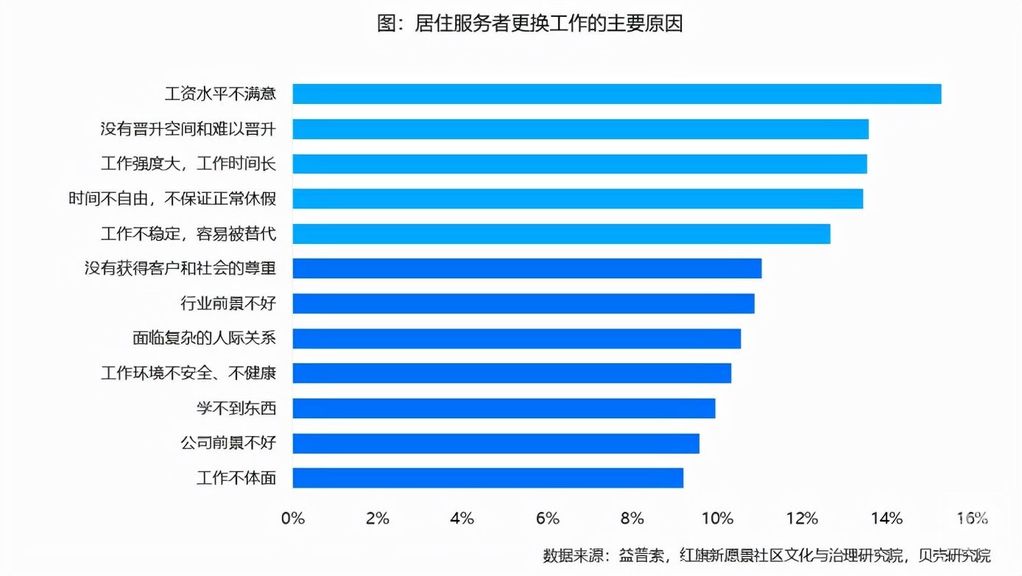

职业信心上,行业忠诚度低,约60%的服务者在面对相近收入水平时,选择更换工作,而薪资、职业晋升与工作强度成为更换工作的主要原因。

服务者增量市场看,供需矛盾凸显。作为全球最大高等教育、职业教育规模国家,我国在居住服务业仍然面临两大挑战。

总量上,在校专业学生萎缩或专业缺失与人才需求增长差距的扩大化,市场热、专业冷屡见不鲜。据人社部统计,2021年第一季度全国招聘大于求职“最缺工”的100个职业排行中,房产经纪人、家政人员、保洁、保安等居住服务者占据前10五席 ,已呈现常态化紧缺。

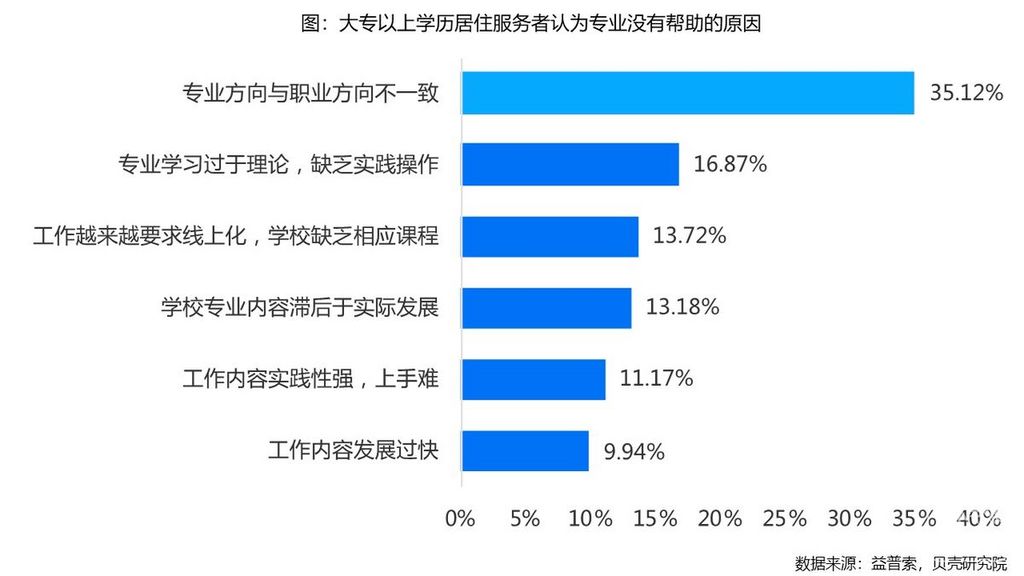

结构上,教育内容与市场需求脱节。相关专业学生教学内容过时,教学方式陈旧,缺乏同时具备理论教学和实践教学能力的优质“双师型”教师。调查表明,专业方向不一致、专业学习过于理论、缺乏实践操作以及缺乏相关数字技能培训是专业对于工作缺乏指导价值的前三原因。

04

共建新居住服务者终身学习体系

04

共建新居住服务者终身学习体系

随着社会环境的快速变化与充满不确定,着眼于当前的技能无法匹配未来的职业,新习得的不少技能也将很快陈旧过时。因此报告提出,建立终身学习体系是帮助新居住服务者技能转型的有效路径,也是拓展人口技能红利、提升人力资本水平的内在要求。

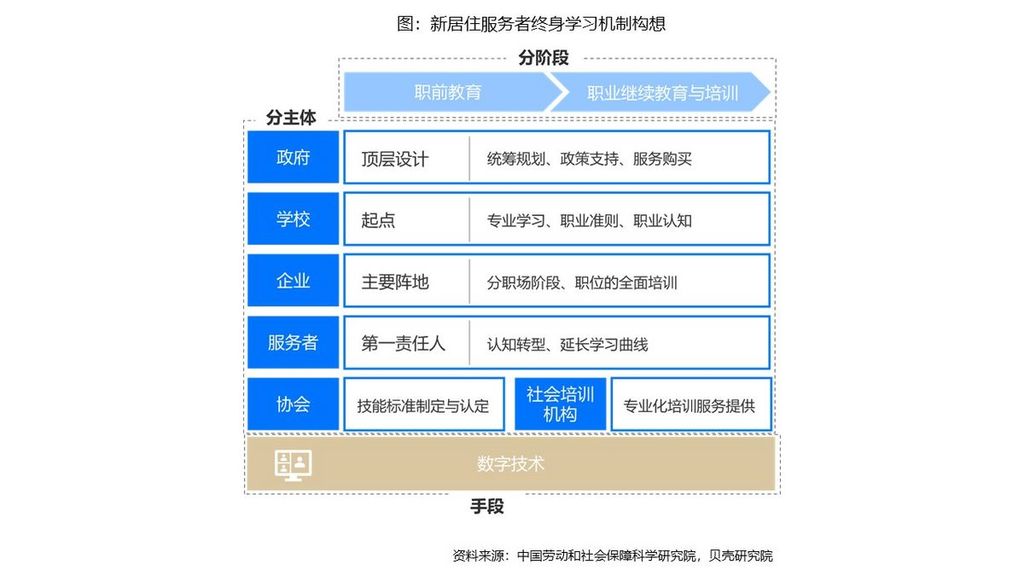

报告指出,文中终身学习口径更侧重于职业教育以及在职教育与培训。职前教育可分为高等学历教育以及职业教育。尚未进入职场学生,需要奠定专业知识、通用能力、职业认同的基础。而职业继续教育与培训,主要分为初期职业胜任能力、中期持续发展以及后期管理创业等阶段,协助就职以后岗位实践学习、专业知识与职业技能更新、职业潜力开发以及管理知识学习。

报告认为,终身学习机制是一项系统工程:政府、企业、学校、协会、社会机构以及服务者,以职业教育培训体系建设为抓手,以线下和线上相结合为手段,为劳动者建立分阶段、分层次、系统性的终身学习体系。其中,政府需承担统筹职责以提升我国人口质量红利;学校是塑造职业化服务者的起点,职业化应尽早开始于其教育的塑造过程;企业是居住服务者转型的主要阵地,也是直接受益者;服务者是第一责任人,应提升持续学习、技能转型的认知,延长学习曲线;协会与社会培训机构是终身学习机制中的积极力量。

最后,为构建和完善居住服务者终身学习机制、推动居住服务者转型报告,报告建议:第一,以“面向人人、贯穿终身”为理念,建立适应新居住服务者成长需要以及经济社会发展需求的终身学习机制,明确各方职责;第二,完善教育培训体系,为居住服务者可持续的体面的终身学习提供保障;第三,优化职业教育路径,加强产教互融、校企共建,构建双主体教育与培训的居住服务产业大学,加快居住服务业新职业的认定与职业技能标准更新;第四,居住服务企业改变培训理念,打造学习型组织;第五,充分利用新型数字技术,提升学习效果,开设终身学习账户。