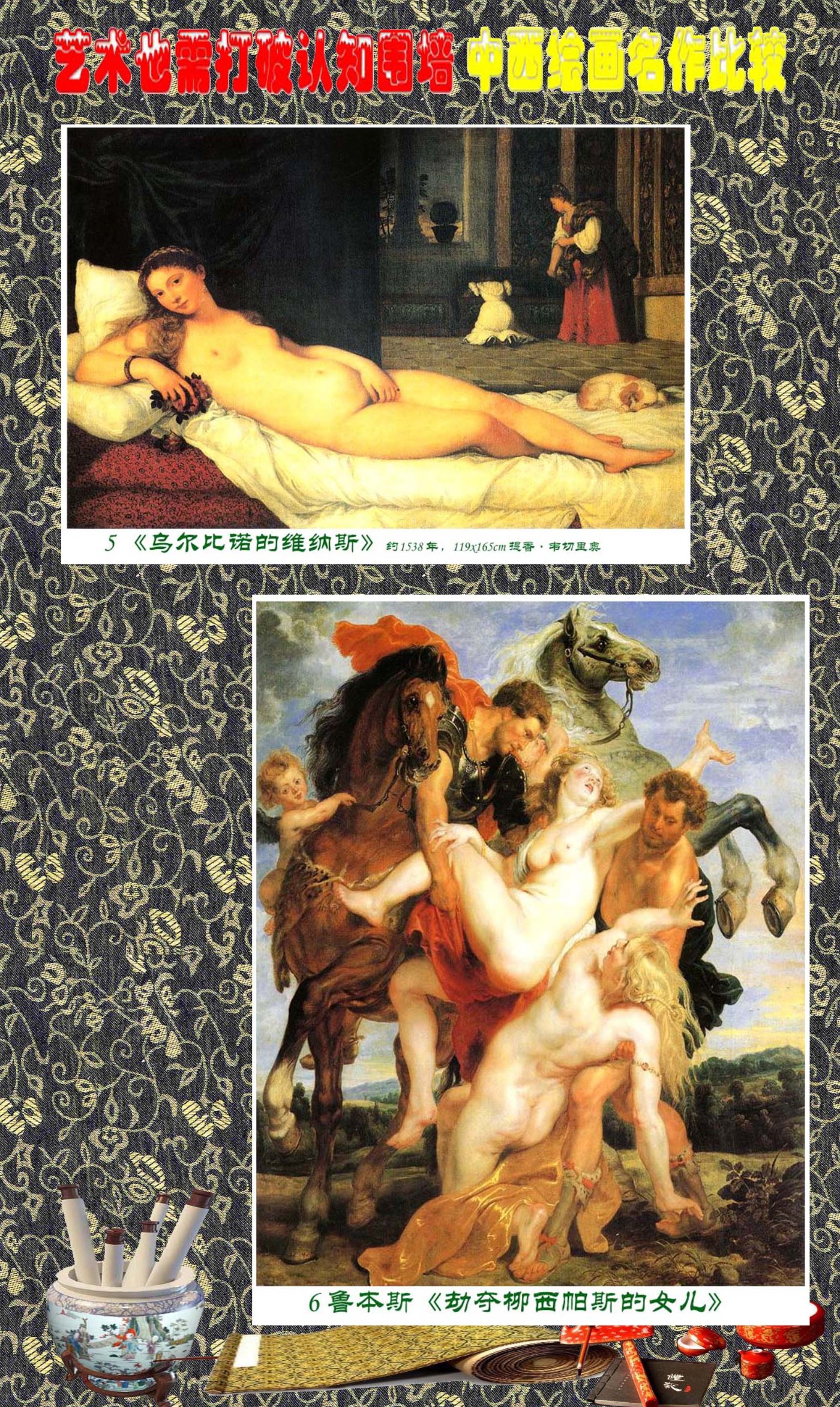

���ڱ�ŵ��ά��˹��(����1538�꣬�����ͻ� 119��165�M)�����ߣ�����

���У������Ұ�ά��˹��ؼ��У��ò�ʳ�˼��̻�İ���ס�����帾ŮӺ�ݻ��������������еİ���ͷ�������Ͻǰ�ɫ����ͷ�ϣ��ֱ���ǰ������������ͷ��֧���������������̵���Ļ������ֳ����룬�������Ƕ����ڳ�˯��ά��˹һ������¶�ź����ڰ�ɫ�ij��ϣ����ɻ��������������½ǣ�����ȴ������Ͷ���⣬ע�����߹��Ĺ��ڣ�Ѱ���ü��ߡ����Ͻ�δ����Ļ�ڱյ����У���һ���ź�ȹ��Զ����ڵĸ����������������ǰ����һλ������Ů������ڹ��Ź��������ڶ����Ƕ����ƺ��������ڣ������е��������ǽ����İ����γ���ǿ�ҵĶԱȡ���ʹ����������Ĵ����������Ϻ��˼�İ������������ڡ�������վ��ˮ���ұ��������е�Ů�������ĵ�ע���Ż����г���������Ϸˮ�ĺ�ͯ�����������ʢװ��Թ��ڣ������ź��ӵ����ḾŮ�γ������ĶԱȣ����㡢���ɵ�Ů���뱻����Լ�������ˡ����Ƿ������ո��˵�����˼����̻���������������еĶԿ���������ʱ��������˹�ﵽ���Լ��ĻԻͶ��壬���������ո��˵Ķ�ʢʱ�ڣ�ׯ�ϵĹ����Ǿ�ϸ�ķḻ���ݻ�����ҫ�С���������������ʹ�������Ծ�����ͬ�ĽΣ����˵������Ʒ�Ǵ�һ�ֶԴ���Ȼ������������Ұ��ʼ�ģ����������������뻯�����Źŵ�����ɫ�ʣ���ô���ĺ�����Ʒ��������������ʤ�����飬������ڹ���ϻ��Ǽ����϶�����ˣ����ǰ������ѧ��ǰ�ࡣ

���ٶ�������˹��Ů��������1616-1619�����ߣ�³��˹(1577-1640) �ͻ���222��209�M ���ֲ�Ľ���������

���������࣬��Ʒȡ����ϣ������˹�����������������ֵܿ�˹�ж��Ͳ�����˹��һ�����һ����ս��Ӣ���У����ǹ�ͬ������������������������Ů���������������Ǵ�ͳ�����顱��ڡ��������������ƥŤ�������γ�һ���������壬����������Բ�Σ�����һ�����������˶���ͼ�����ڵ�ƽ���ϼ��ҵع����š���Ϊ�����顱��ȴû�б�Ű�Ϳ��ܣ���ƥ�۽��ĸ�ͷ���������ư����Ũ�ص�ɫ�����г���˹�ж��Ͳ�����˹��Ӣ��ǿ������λ������Ů�Ľ������ġ����������ĺ�гͳһ������һ��Ӣ������Ļ��棬����ͨ���������ǿ�������壬ͨ����ͼ���Ӷ����ҵ����ﶯ�ƣ������˲��ɿ��ܵİ�����������Ϊ�����顱��ȴû�б�Ű�Ϳ��ܣ���Ʒ��Ũ�ص�ɫ�����г���˹�ж��Ͳ�����˹��Ӣ��ǿ������λ������Ů�Ľ������ġ����������ĺ�гͳһ������һ��Ӣ������Ļ��棬����ͨ���������ǿ�������壬ͨ����ͼ���Ӷ����ҵ����ﶯ�ƣ������˲��ɿ��ܵİ�����������������������顢�˶���������������³��˹���ڰѰ�����������˶����飬װ���ԵĿ��ţ������������Ĺ�˼��Ϸ���Ե�����Ч��ͬ��ʵ�к�ǿ�ı����ַ������������������������ǿ�ҵ����ɸУ������ʻ���ʽ�۽������������У������˵��������������������������巴��������˼�룬ͬʱҲ�����������ֵ����ء�����Ϸ���Ա������յġ��ٶ�������˹��Ů�������ǰ���˷��ĵ�����Ʒ��������ˡ�(Baroque)һ��Դ����������Garcia da Orta����ָ��״������Ķ������顣��������������Ϊ�ֲڡ����������롢Ť�������⡢���ص���˼����������������17������18����ϯ��ŷ�ޣ������뵽����ѧ�����������ĸ�������Ӱ����̡�����˷��������������ַ��ϣ���ʢ�����ո����������Ե����𣬡��˼�Ϸ�硱�ǰ���˻滭����ҪҪ�أ�����˷��Ļ滭����ʵ�к����Բ��أ�ͨ�����Լ��߱������Ŀ��Ŷ�̬������ǿ�������Աȵ�Ѥ��ɫ�ʴﵽ����Ч������ͻ����ϲ�ã��ٽ��˼��飬��׳�۵���Ϸ��ǿ�˶ԸйٵĴ̼����ջ���˻滭�Ĺ�ͼ��ͬ�ھ����ȶ��Ĺŵ�ʽ����ϲ���þ��ҵ�Ťת�����н�ǿ��S�Ρ������λ�����Σ���ʹ���ۻ����ҡ�

������ʵ���廭���ײ���(Rembrandt) ������ҹѲ��1642�� 363X437�M

���췲�Dzι۰�ķ˹�ص����������ݵ��ˣ��������͵���������ҹѲ���������ײ��ʵ�Ⱥ������������滭���£���1642�꣬�����¿�����������1���16����ÿ�˳���100�����ײ��ʻ�һ���������ײ���û����ʱ���е�������16���˶��ڷ��������ǰ������һ������Ļ������Լ������һ���������·�16���˽ӵ��˳�Ѳ��������Բ�ͬ���������������������ǿ�ҵ������ԱȻ������ù����������壬�����ηḻ������Ϸ���ԡ����κεط�����������һ�����ԵĽ��������ǣ���������Dz����ˣ���Ҷ��dz���100�ܣ�Ϊʲô�����ڻ�����ô���ԣ����Լ�ȴҪ�����ں��档�����Ҫ�����»�һ��Ф���dz���һ�����ҵ������г��ڼ���Լ����������źʹ����������ײ��ʼ�ֲ����»�һ������������ֵ�������ķ˹�ص��з���������Ժ���Ҳû�������ײ�����������Ф���ˣ�����������Ĺ����У��ײ��ʵ�����Ϊ������һ�����Ӻ�ȥ���ˡ����ǣ���Ҳû�����������ײ����������ˣ�ֻ�и���ծ����ʼ������ծ���ײ��ʵ�����Ӵ�����������֮�С�������������������Ʒ��ȡˮƽ�߹�ͼ���ײ����Դ�ξ����ĸ��ֺ����ֶӶ�Ա������Э�����ù����߳�ʱ���龰������档��ǰ���������£��¸����λ�����룻�����������ñ�����֣�����������֦���ұߴ����µĹ������ڻ��ġ����߽ϰ��������߾ٵ����ĺ���λ��δ�߳����ŵ����֡��о����弸����Ϸ�Ķ�ͯ��ʹ�������ƽ����������ա����Ҳ��������������ַ������ӷ�ɢ��Ⱥͳһ�����������������ǵĻ��Ȼ���ײ������ֶ����ԵĹ�˼�������ַ���ȴ����������Ϊû�а�����ÿ���˻����㹻���������С��������Ӱ��������ܾ����ܡ�Ȼ�����ҹѲ��ȴ�ѳ�Ϊ��������ʷ�ϵ������ˡ��ײ��ʵĻ滭����������Ϊ��������ʶ�����������ڲ���Ӱ��ħ��ʦ��

�����������������ߣ� ���� ŷ�ʡ����������� ��������� 1830�� ��� 260��325cm �����ͻ� ���� ¬�����ղ�

�����ȡ�˶������صĹ�ͼ��ʽ�����ڵ��ϵ�ʬ�塢ս������ʿ�Լ��߾ٷ�����ɫ�����Ů�ӣ�����һ���ȶ����̲ض��Ƶ������Ρ�����������һ����ǰ��սʿ����Χ����������Զ���Ľ����ǰ��������ĵı�־��������ʥĸԺ��˭�����Կ���������һ���Ȼ����ս�����棬ս�����ˡ����˵��ˡ������ˣ�ȫ�����ֵþ�ȷ���棬������ͬ�����侳�����ֳ�һ���������������й��ڻ��ʣ�Ϊʲô��ʵ�л��������һλ̻��¶����Ů�������أ����Ҫ̸�����������ߵ����������ˣ��������е�����Ů����ԡѪ��ս�������ŵ�һ��������ϣ�����ܰ���������������عŵ�����ţ�����Χ�����ִ���װ����ʿ����ȣ�������һ��������ˣ���������ߵľ��������塣����������������������������أ����쵼�Ź��ˡ�֪ʶ���ӵĸ����������ǰ����ǿ�ҵĹ�Ӱ���γɵ�Ϸ����Ч������ḻ�����ҵ�ɫ�ʺͳ����Ŷ����Ĺ�ͼ�γ���һ��ǿ�ҡ����š����������գ�ʹ�����������������Ծ�ļ������ĵ�������

��������������������ʷ����һλ��Խ�ɾͺͽϴ�Ӱ��Ļ��ң��ر��Ƕ���������滭���γɺͷ�չ��������Ҫ�Ĺ��ס�����������һλ��������Ĵ�ʦ�����������߲����ܽ��˴����ո������������ǵ������ɾͣ���Ӱ����һ������������ҡ������˴�������õ���ʾ�ͽ��档���������ߵ��������dz��ḻ���Ҳ�˼���ݣ�������һ�ֱ������е����С������Ե�ʱ�ŵ�����滭���ִ��塢ƽӹ�Ļ��磬���Ÿ��Խ�ţ�������еı�����Ļ����ڱ��ֶ�����Ծ�ij��棬ɫ���������������š�������Ҫ��Ʒ�ǡ�������ά��������ϣ��������ɱ���������쵼���ȡ�

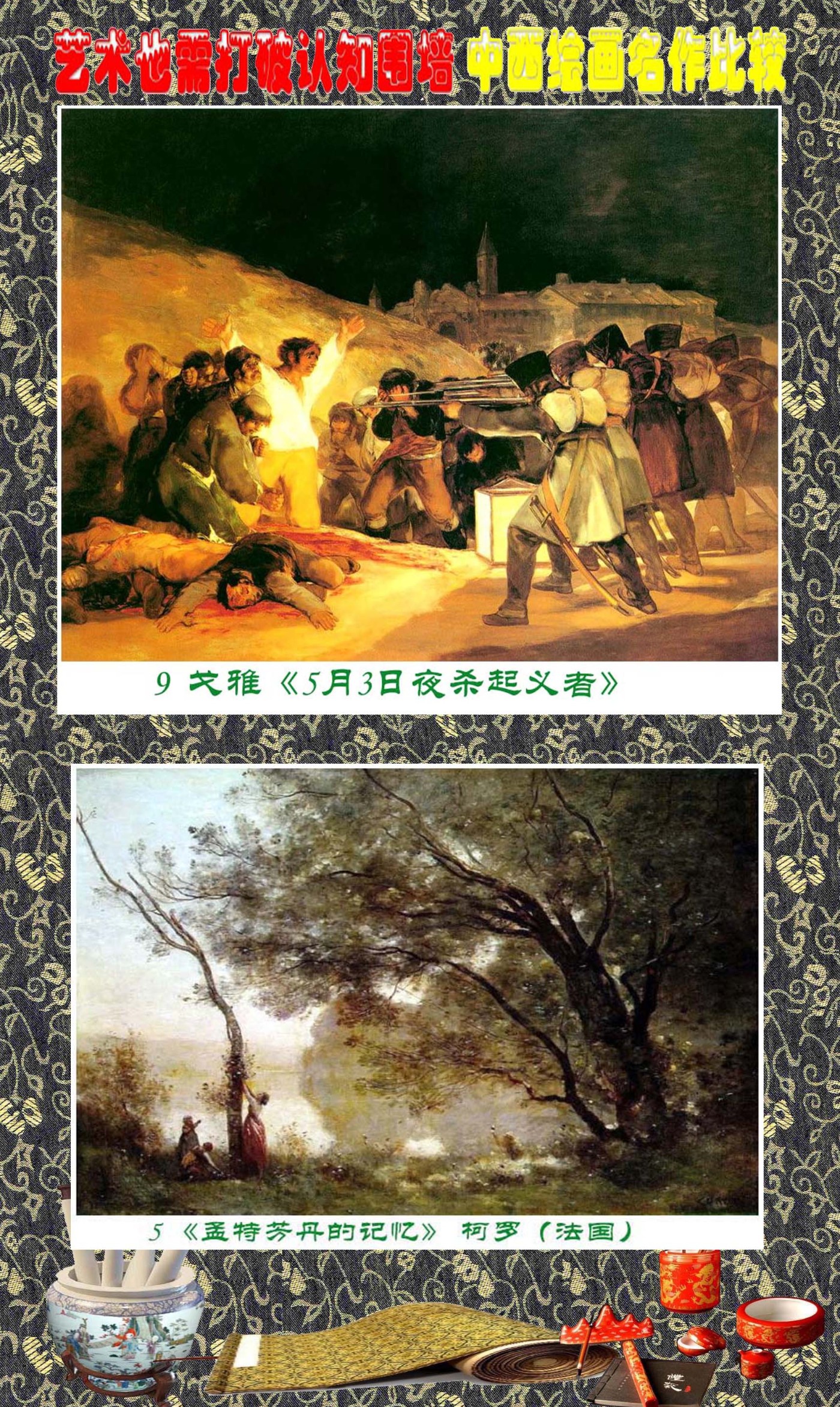

��5��3��ҹɱ�����ߡ��ǿ�������ѹ�ȡ���������ս���б�������������Ʒ֮һ����ҹ��һ�Ӷ���ͳһ�Ĺ���������ǹɱ��ץ���������ߡ�����������һ���е�ġ�����ġ���ʯ�ij����ˣ��ڻ����Ͽ��������������������DZ��ֳ���ŭ�������ͳ�ޣ�Ҳ�����������ľ��ֺͰ�ʹ�����Ѿ�����������Ӣ�µ���ȥ�������м仹�м���վ�ŵ��ˡ�����������һ������ǹ�ڵİ��������ߣ��쿪˫����������ս���������գ�ҹ��ĺڰ������˲������������ֵĵƻ𣬶���ǿ���ֳ��ı���С������Գ��ҵĸ����������dz����˵ı��С�

����������һλ���ҡ���ͷ�Ρ�����һ��������Ϊ�ḻ��Ф����200��������з羰�����滭�ȵȡ��������С�������һ�ҡ��������������������ڽ̲���������������Ժ������5��2�չ㳡�ϵ����塷����5��3��ҹɱ�����ߡ�������ˮ����Ů����ͭ���黭����������83�����滭����ս�������ѡ�82�������������ƺͿ�������22����

�����ط㵤�Ļ��䡷��1864�� �ã��͵�˹�أ�����Ү������ ���� 65cm x 589cm �� �Ͳ� ���衡¬�����أ��ǿ��Ĵ���������������������˵����������У�һ�þ������ռ������������Ķ���֮һ������һ�øɿݵ�����֮ң���Ӧ������������һ��������б�š�����б�����ɣ����ǿ������峺�羵�ĺ����ϣ������������ɽ�ͺʹ��ֵ���Ӱ��һ��������ɫ��ȹ�ĸ�Ů�����ڲ����ϵ�Ģ������������������Ů���ڰ���һ���ժ��������ںܼ��������ܴӿ�����ϸ�ıʴ��ϣ�������������֦��������ɪɪ�������ܴ���б�������ϣ��뵽ɽ����ũ���������Ǻε����ࡣ������뾰���ڵĻ��������ǻ���������Ⱦ�����뻯�ķ羰������ͨ�����������һ�ֱȴ���Ȼ����������ĸ��ܡ����ķ羰������˹ŵ�羰�Ͻ��Ľṹ���˻����Ӿ���ʽ���ڹ��ߺʹ����Ĵ������ܵ���ʱӢ�����ҿ�˹̩��������������ע�����ӡ���ɫ�ʵ���Աȣ���Ũ����һ��ɫ�������������Ȼ�����µķ羰�������ֲ��������·����Ժ�����ӡ�������߲������൱���Ӱ�죬ӡ�����廭�ұ�ɳ������Ϊ�Լ��ġ���ʦ������������ӡ��������֮�仹�Ǵ������൱������𡣿�����ע�ع۲���Ȼ�������ڻ���д�����������е������Ʒ�����ڻ�������ɵģ�����д����ϰ��ֻ��Ϊ���ṩ�˷羰ĸ�⣬������������Щ�羰ĸ���н�Ͻ��ŵ����ڽ̵���ģ�����һ�������Ե�̬�����Դ����е�����ⲻ�ɵ�����������17���͵���ɣ����������ʵ�ϣ������ڹ���������ؾ����ŵ�羰����ֻ������Ϊ���ֹŵ�������˸��˻���ʫ�����ֿ����Ȼ�ԡ�

�������������Ȫ���������Ϊ֮�������������ڻ���ץס�������ڲ��������ϵ����Ů������б��˫���������б�Ŀ貿�����ϳ��ε������������㵹��ˮ�ޣ�ǰ������ϥ�ͺ�������ȣ������������Ĵ���ƽ��ͻָ�ƽ�⣻��������Ůȫ������壬��ʾ��̹Ȼ���ŵ�̬�ȣ�����������ס�Ĵ��Ⱥͽ�ץˮ��˫�֣��ְ�ʾ�����ĵ���ɬ�;н���������������Ե����ĶԿ������ڹ��ڸо���������Ӧ�Ľ��ŶȺ����ɸУ���һ��һ��֮�������������Ļ������������1830����������������������ڼ�Ϳ�ʼ������Ȫ������һֱû����塣��ʮ�����Ժ���������ʮ�������ʱ�Ż���˻���������ǰ�����ĵ���֮������Ȫ���ѹŵ�����Ů�������������ؽ����һ�𡣳�ɫ�ر�������Ů��������ഺ��������������������������Ľᾧ�����������������Ʒ����������Ů�Ե�����ȴ����������ȥ���е�ͬ����Ʒ��ֻ�е����Ŀ��ܰݵ���Ů����ǰʱ�����Ŵ�����������������Ʒ����Ȫ��Ҳ����ŷ����ʷ����дŮ�������������Ʒ֮һ���ɼ������������е�ÿһ����⡢ÿһ����̬���ɳ�Ϊ����������ʽ����Ϊ�������ĸ߶ȸ�������������˵����'��Ȼ�����κζ������Ȳ�����������Ը������Ҳ˵�������Ķ���������Ȼ�У�����������ֶ�������ʵ��ʽ���ֳ�����һ�������ҵ��������������������߿��������ڷ��������Ǹ������ҡ�ֻҪ���Ķ�������ʵ�ĺͿ��ӵģ����;������Լ����������֡�����Щ��Ʒ������Ů�Ե�����������������֮��������֮����ɳ��ʱ���и������ھ����������жԻ���ʧȥ�����ģ�����������֮ʱ��ͻȻ�Ժ��г����˰�ܽ�ҵµ��������ǰ��顢���е�������������ظ��ܵ�����߹�����ϣ���ʱ������������ȥ��������������������ͷ������������Ŀ�����

�����㡷�zTheRay�{114��146�M������1728�꣬�ֲذ���¬��������������Ķ���������֮һ��Ҳ������ij�������ʹ���ɹ�������ʮ���������֮�˳�Ϊ�ʼ�����ѧԺ��Ա�������в������ν��ײ����ĵ�ϲ������ģ��ڡ����㡷�У��ĵ�����һ���侲�ıʷ���������������ʵƽ����һ�棬Ѫ�ȵ������������⣬է��ʱ������������һ����������������è��������ݸ��һЦ�����ͬʱ��Ҳ�����˻���Ķ��С���һλ�������ۼ�˵�������Ķ���֮ǰ������ֻ�о���Դ����������ſ�ʼ��'����������--����Ӣ���˺͵¹��˶Ծ���Ľз�(Still-Life)�������������������س������Ķ����ľ��ﻭ�����������ھ��ﻭ��ȷ���Լ��������츳��Ϊ�˱������־�ֹ����ġ����������Ķ���һ�����ھ��ﻭ�ĸ���������������Ũ��ɫ�ʺ������������裬�þ���չ���䱾������ò�������Ļ����ϣ��Ӳ�չ�־����軭��Ұζ������IJ;ߡ�1730����������ֵľ�������������в������������ͨ��Ʒ����Щ����ƽ���ij������һ�������ڻ��ϣ����ǵĻ����Գ���ǿ�ġ������С����ְٿ�ȫ������ѧ�ҵҵ���Ҫ����Ϊ����ħ��ʦ������һ�������㡷������ɹ�����Ʒ��

��ά̹ (1861-1900��) ��ά̹�Ƕ���19�����°�����ܳ��ķ羰���ҡ���ά̹�ķ羰��һ����ũ���ƽ����ɫΪ��ģ��������Ȼ������ĺ��⡣�����������ԡ��У���ά̹����������������������еĹ�кͿ����У�����������ӡ���ɻ��硣��ά̹�Ļ����°����Ǹ�����̬�ģ�����ï�ܲݵ��еİ����֡��ں�ˮ�н��ݵİ���������������������Ƴɽ�ɫ�İ��롭���������������˸�����̬�����������IJ������������İ���Ů�ˡ����������������������������������������㽺�������������Ҳ�Ƕ���˹ʫ���㷢����Ķ��� ����ɫ����վ�Ҵ��£���һ��ѩ���������ס������Ҵ���һ��ƣ�룬��ңԶİ���ĵص�ص��˿ɰ��ļ���������������Ȼվ����ˮ���Աߣ������Ű�ɫ��ȹ�ӣ�������ɫ�ķ��衱�� ����§�Ű�������������Ը���صİ�������廥�����������������

�����������ұ��ޡ����еĻ��������

�����еġ������Ʒ�У�ƻ��������Ϊ��д���ġ��������öƻ�����ҵط�������̨�������ӻ��߹������һ���ر�����ζ�Ļ��档�����еľ���ƻ������ʱ������������Ϊ֮������ֻû�����Σ�û����ν˼�룬û������׳־���������꣬������������ƻ���������·ҷ�����ʵ�ɴ�����ʵ���Լ�����Ȼ���ԣ��������������л����µ�����Ů�ˣ��ƺ�������ƻ��������ʣ������������û����νΪ��ǰ;������ƴ��Ұ�ģ����ǰ�����ֻ��һֻƻ������1999�꣬���л����������6050����Ԫ�ļ۸���ŦԼ�����ɽ�����ȫ����������������л�����͵���ʦ����Ʒ��ͬʱҲȷ������������������ĵ�λ����

�����տ�����ɭ�ء����

������߶��ԣ����տ����ֻ��DZ�����˼��������ġ��ļ����ݣ����տ��Ļ��ڸ��Dz������������ͬ���տ�������Լ����ݵ�һ��������Ϊ���տ����ң�Ӧ����ǡ����֡�

���տ�����̫������Ũ�ҵĻ�ɫ���ǹ���ȵ������������ķ��ڵĸ����һ��д�գ���ͬʱҲ�ƺ�Ԣ����һ�ֿ��ѣ�һ�����صĿ��ѡ����������������տ�Ϊ����ľ�����������տ����������ķ��䣬�ô����Ļ���͵ĸ��ƣ��ڸ��ֲ�ͬ�ı����ϣ��ڸ��̶ֳȵ���ɫ�����ϣ������ά����������ɫ���������ɫ���������⣻��Ҫ����Щ��������µ�Ϳ�ɳȻ�ɫ�Ļ��������ʽ������IJʻ沣��һ�������ȷʵ�������ð������������ɫ���ڻ����ϴ�Ź�â����Щɫ�ʳ��ȵ����⣬���������ϵľ�����С�16����̬��������տ�����Ѥ�û��ί���������֣��Ե���ɫΪ�����������ɫΪ���տ�����ɫ�������м��京��δ���Ե���ɫ�������ɫ�ϸ���һ��ǿ�ҵĶԱȣ����������ϸ���һ����������ǿ�ҵ������������˸е��������ϣ�������������������ģ�����������Ĺ�����������������տ���Ϊ�������Ʒһֱ�ڳ�����ҵ�˼�룬һ������Ȱ����տ��Ļ���Ϊ��ȴΪ��������������Լ�ѡ�����������ľ�ͷ��

����͡� �����������ȡ�����

�����������ȡ�����������������������������Ǻ������������ʫ���һλ���ﻭ�ҡ������Լ�ӣ������Ժ���������ģ�һ�Ļ���������ע����߶���Щ����ķ����ã���������һ������ʱ����ϸ�۲���Ȼ�ﱾ���ڲ�ͬ�����е�ɫ�ȱ��֡������ľ��������������ϸ�壬û��ɫ�ߣ��������бʺۣ�ֻ�������̬���ʸС���Ϳռ�С����ھ���������ν����͡������ص㷢�����ij��������������������װĵ�á���Ϻ֮�࣬���������ϰ��Ű�����Ƥ�����ʣ��ȵȡ���ͼʮ�ּ��ӣ���Ʒ���ж���Ȼ��������һ������ɫ�ʵı���֮�⣬���߱��߶ȵ����������ԡ����������Ļ����ϣ������벻������������Ʒ���������벣��������һ�־�ϸ����ɫ��������������ҡ���ɫ���ػƵĺ�г��ϣ������Ҳ���һ˿ɫ��֮��Ľ��ޣ���Ȼ���ƺ�����Щɫ���������ڶ�Ϊһ�ˡ�������Щ���з���Ч���������з����˻滭ɫ�ʵı����������澲�����̬��ɫ�������ʸУ���Ϳռ��ϵ������ʮ��г�͡��������������Ĵ�����֮һ�����־��ﻭ���ǹ����йŵ仭���ľ��ﻭ�������а����װ�γɷ֣����Ǻ����鸡���ţ�������������͵�дʵ���ﻭ���˱ʷ�����������Ȥ��

��17���ͺ������ɵ���һ���ش�ɾ��Ǿ��ﻭҲ��չ��Ϊ�����Ļ滭��ġ����ﻭ��Ϊ���ܡ��������߲ˡ�ˮ�������ʵ����ࡣ����ľ��ﻭ��������һ�����������壬�����ڡ��鱦��������������������������ַŵ�������ӱ���������������Ķ̴ٺ�ʱ������ŵȵȡ������ľ��ﻭ��̫ע���������塣

�����滭������ص�������ġ��ԭ���ֿ�����ij���������������¼������塢ɫ�ʵȵȣ�һ�о��С���������ܡ��Ķ�ά�ռ䣬���˶��ѡ������滭�����ۡ���ϲ������������߹���ǽ�ϵ�Ѫ������ʬ������廭��ֻ�ʺ����ڲݡ��Ƶ�������������Ƭ��Ӱ�����ǡ�ʳɫ��Ҳ���Ľ������Ҫ�������Ͽ����Դ�1839��8��19�շ������Ҵ�Ƕ��������������ġ���Ƕ�������Ӱ���������������ϵ����˵�һ̨��Яʽľ��������������������ǿ�ʼ˼�����ܷ�дʵ�����е��ס��ˡ��Ŵ�ǧ�ݷñϼ������ϼ���ȴ˵������û����������������ʯ����дʵ��ǿ��Ϊ���Ƶ������滭�������ͻ�����ϩ��ˮ�ۡ�ˮ�ʵȵȣ����š��������ո��ˡ�����ʢ����������ij��ֶ�������˥�ܡ�

�������������߹۵㣬���������������ء�

�������������߹۵㣬���������������ء� �������������߹۵㣬���������������ء� ��������ƽ̨����ͼ�ġ���Ƶ��δ����Ȩ��ֹת�ء�

�������������߹۵㣬���������������ء� ��������ƽ̨����ͼ�ġ���Ƶ��δ����Ȩ��ֹת�ء�