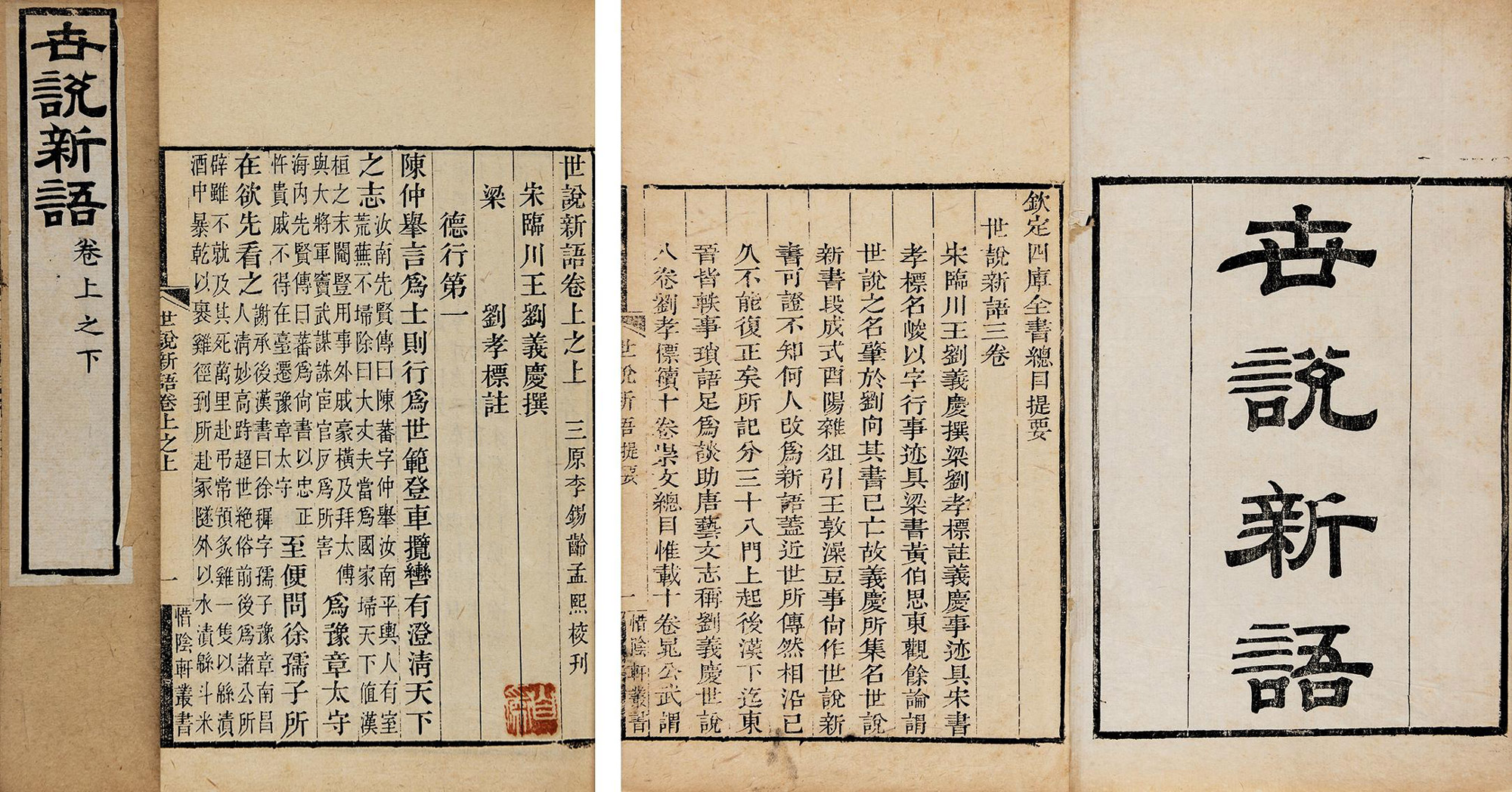

南朝宋临川王刘义庆组织一批文人编写了一个集子,也就是文学史上大名鼎鼎的《世说新语》,主要记载了文人士大夫们的雅兴逸事。书中的那些小故事,清新俊逸,短小精悍,在浩如烟海的中国古典典籍里,可以说得上是一股清流。

《咏雪》便出自《世说新语》,按照中学语文教师的说法,是文言文的入门篇目。不难看出,不怎么难,至少在翻译上不存在多大的难度。文章主要讲了一件小事,就是让大家来形容一下雪花落下来像什么。

有两个答案,其一:撒盐空中差可拟;其二:柳絮因风起。

高下之分,从来就没有任何争议——后者无疑,衍生出一个形容人特别有才华的词语:咏絮之才。后句出自著名的女诗人谢道韫。

古往今来,很多诗人都写过雪,不过除“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”之句外,很少有直接描写“雪”本身的,大多数都是借雪咏物。可以说,雪的确是一种孤独的事物,出镜很多次,基本都是配角;即使做了配角,戏服也不怎么光鲜(除前例之外,少有能将“雪”本身写出意境的)。

前之古人,后之来者,都推崇谢道韫的“柳絮因风起”,是很有道理的。

西方画讲形,中国画讲意,诗词歌赋同样也是如此。无论是在西方还是在中国,很早就有关于文艺方面的理论。当然,文艺创作者们也在孜孜不倦的进行实践。英国诗人雪莱的一句“春天来了,冬天还会远吗”(《西风颂》)享誉中外,是因为意境营造出色;中国归有光的“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣”(《项脊轩志》)流传千古。

并不繁复,不见华丽,美丽之姿容却难以想象,这是为什么呢?

意象,意境。

意象是纯粹客观的实在物体,原原本本,实实在在;意境则是意象经过艺术的加工,营造出来的一种氛围。意象的来源很简单,充满在生活的每一个角落。但要将意象生成为意境,并且能够让意境不落俗套,充满天人合一、涤除玄鉴的美感,这就有着不小的难度了。

意境要达到什么效果,才算成功呢?按照中国古典文艺学来表达,则是“华奕照耀,动人无际”。

比如“柳絮因风起”和“冬天来了,春天还会远吗?”二句,有着很大的相似。冬天在大多数情况下,所代表的都是寒冷、萧瑟。而《咏雪》句,用初春的柳絮(意象)来咏雪,自然而然给人一种春天的感觉(意境);《西风颂》更是直接,直接就用了“春天”二字,也给人一种希望、一种再冬犹春的感觉。前者无论意象还是意境,都很出色;后句的意象虽然差点,但意境是足够的。

宗白华讲:“象如日,朗照万物,明朗万物。”也就是说,意象可以营造出美好的意境,万物都可以成就审美。

而《咏雪》中的两句——“撒盐空中差可拟”与“柳絮因风起”,二句都有意象,为何后句更优呢?

用“盐”作为意象来咏雪,在雪的颜色和形态上,的确有很多的相似之处。但盐的单位体积质量肯定大于雪,下落的时候,应该是坠落,而非飘落,很难产生优美的审美体验;而柳絮则不一样了,无论是形状还是颜色,姿态和肆意,都和雪有着太多相似的地方,随风而起,飘然腾空,洒然除尘。

除了意象和意境之外,其实也和中国的文化传统有着极深的关系。王国维在《人间词话》里面谈到了自然之景和人造之景,特意说到了二者的优劣。其实孰高孰低,一目了然,一句“清水出芙蓉,天然去凋谢”足以说明中国人的审美格调。盐和柳絮虽然都是来自于自然,但以盐咏雪,需要“撒”,有了人工的参与;但柳絮呢?因风起,来源于自然,也因自然而兴。同时,“柳”的文化内涵,比起盐,自然丰富许多。鬼斧神工之妙,加上传统基因,自然也就在后句达到了“情往似赠,兴来如答”之妙。

“可言之理,人人能言之,又安在诗人之言之!可征之事,人人能述之!必有不可言之理,不可述之事,遇之于默会意象之表,而理与事无不灿然于前者”。很多人也许会觉得,文人就是麻烦,咬文嚼字。我想关于这一点,叶燮说得很明白了。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。